| Page Documents |

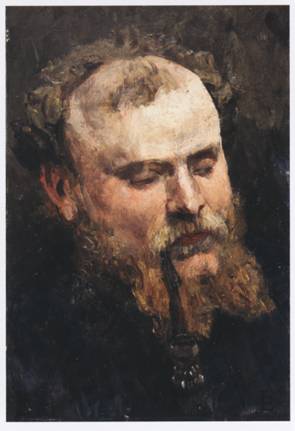

Jean-Pierre Laurens peint par son père en 1896. Né en 1875, il avait donc 21 ans. Dès son plus jeune âge, il aimait à raconter par de petits dessins des histoires sans paroles où se révélait déjà un don d'observation aigu auquel s'ajoutait une ironie mordante.

Dès son plus jeune âge, il aimait à raconter par de petits dessins des histoires sans paroles où se révélait déjà un don d'observation aigu auquel s'ajoutait une ironie mordante.En août 1891, il participe avec son père et son frère à diverses décorations dans l'église de Fourquevaux, village berceau de la famille. (Retable architecturé à arcatures du maître-autel, de style néo-Renaissance Déploration de la Vierge devant la croix, et la peinture monumentale la surmon-tant : Prophètes de l'Ancien Testament et anges.) Après de solides études, il est admis en 1895 à l'Ecole des beaux-Arts. L'adolescent, devenu un jeune colosse " à la superbe silhouette. Puissant et blond, le sang à la peau, d'une gaieté sonore irrésistible, il avait un rayonnement qui le faisait aimer. Autour de lui, on provoquait ses irrésistibles dons d'improvisation. " (Paul Albert) Ses premières œuvres furent inspirées par la mer et la rude vie des pêcheurs d'Yvetôt en compagnie desquels il aimait vivre.

En 1912, il épouse Yvonne Dieterle, fille et petite fille de peintre, elle-même sculpteur et qui va devenir bientôt l'élève de son mari.  Dans les années 1910, les deux fils de Jean-Paul Laurens participent à la décoration du grand escalier du Capitole de Toulouse menant à la Salle des Illustres.

Dans les années 1910, les deux fils de Jean-Paul Laurens participent à la décoration du grand escalier du Capitole de Toulouse menant à la Salle des Illustres.Il fait paraître à cette époque des dessins humoristiques dans Le Rire, périodique hebdomadaire. Il excelle déjà dans la caricature. Mais la guerre qui s'annonce va lui réserver une longue et cruelle épreuve. A son retour de captivité, fin 1918, très amoindri, il s'installe à Fontenay-aux-Roses. La mort de Charles Péguy, tué au front au début de la guerre, l'affecte beaucoup. Elle n'est sûrement pas étrangère à sa démarche spirituelle qui lui fait rejoindre l'orthodoxie catholique. On lui doit, dans cette période, des œuvres dépouillées qui vont attirer l'attention du public. En 1924, il accepte la direction d'un atelier à l'Ecole des Beaux-Arts. " Le fait de transmettre à des jeunes les résultats de l'expérience que l'on a pu acquérir est une mission grave entre toutes ". En 1928, il participe à la construction et à la décoration d'une chapelle à Chatillon-sous-Bagneux. En 1929, il est frappé de paralysie et de troubles visuels. Son frère le remplace à l'Ecole des Beaux-Arts.  Un de ses derniers tableaux : les falaises d'Yvetôt.

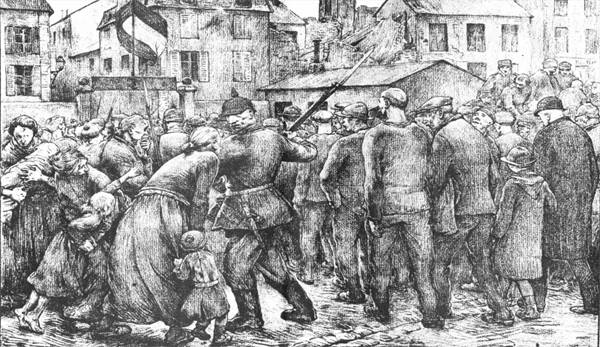

Portrait de Jean-Pierre Laurens, peint par son père quelque temps avant sa mort (en 1921). On y voit Jean-Pierre Laurens, la quarantaine, déjà usé par les longues années de captivité. B. Le prisonnier de Guerre (1914-1918). En août 1914, le sergent Pierre Laurens rejoint à Laval le 25° Régiment d'Infanterie Territoriale. Dès le 26 août, il reçoit le baptême du feu à la bataille de Cambrai. Un mois après, à Rocquigny, près de Péronne, blessé d'une balle à la jambe, il tombe aux mains des Allemands. Les prisonniers français étaient de deux sortes : Le 7 octobre 1914, il assiste à l'arrivée d'un convoi de civils de la région de Bapaume. La blessure de Jean-Pierre Laurens n'étant pas invalidante, il est emmené au camp de Wittenberg . Prisonniers civils - Péronne 2 octobre 1914  Là, après avoir réuni les civils dans la cour, ils les avaient divisés en deux groupes, poussant les hommes d'un côté, les femmes et les enfants d'un autre. Les Allemands avaient vidé d'habitants les maisons de la région et avaient amené ce monde, en colonne, le long de la grande route, à la caserne de Péronne . L'école du salut.

Les Allemands haïssaient les civils parce qu'ils étaient faibles. Ils s'irritaient de leurs vêtements usés, de leur misère et aussi de leur embarras dans l'exécution des commandements. Les civils étaient pour la plupart des vieux ou des tout jeunes. Ils ne savaient pas se mouvoir de la façon disciplinée. Les allemands les frappaient souvent. On leur apprit aussi à saluer. Le salut que les gradés allemands exigent des prisonniers civils n'est pas un geste de courtoisie. Ils veulent que l'homme passe devant eux le chapeau à la main, chapeau bas comme s'il suivait un enterrement, le bras abattu verticalement et le chapeau dans l'axe du bras. Cette attitude doit être observée six pas avant et six pas. Les civils, lors de leur capture étaient vêtus comme le sont, en été, les travailleurs des champs. Pendant l'hiver, la plupart d'entre eux moururent de froid. Des distributions de vêtements eurent lieu au printemps 1915.

Le camp de Wittenberg. Le camp de Wittenberg : Camp principal pour hommes de troupe et de civils composé de baraques, entouré de plusieurs ceintures de fil de fer barbelé, occupé par des soldats Français, Belges, Anglais et Russes[2] , uniquement des hommes, situé dans la province de Saxe, sur l'Elbe, au Sud de Berlin.

Les barraquements. A Wittenberg, lors de l'arrivée de Jean-Pierre Laurens, les baraquements étaient en déjà en place. Dans d'autres camps, les premiers prisonniers n'eurent pas cette chance et durent passer le premier hiver sous la tente ou creuser des trous recouverts de branchages et de toile pour résister au froid. Ici, Pierre Laurens peint la réalité des choses. Pas de literie : de simples paillasses à même le sol. Pas de mobilier : une étagère d'où pendent musettes et habits et sur laquelle sont posées les gamelles, seuls ustensiles de cuisine. Quant aux ouvertures, elles paraissent peu nombreuses.

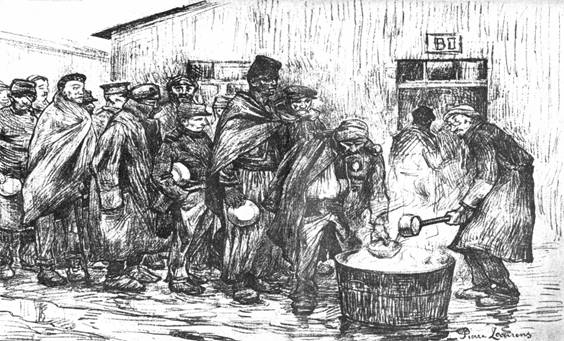

La soupe.

Qu'il pleuve ou neige, la soupe était distribuée devant la baraque cuisine. Les prisonniers s'alignaient la gamelle à la main devant " les comportes " et la distribution commençait : pas plus d'une louche.

Inspection des baraquements par le Major suivi de Posten (gardes). Les prisonniers sont debout, devant leurs paillasses. Sur les étagères les rares objets autorisés. Les anglais étaient les seuls à être interdits de fourchette ! (mesure d'humiliation ? - les obliger à manger avec leurs doigts)  La ronde de nuit

Après la soupe du soir les prisonniers étaient relégués dans leur baraquement. Interdiction de sortir : de féroces chiens démuselés avaient été lâchés. C'était un moment de tranquillité où l'on pensait aux siens, on écrivait, on lisait, si on en avait les moyens, on jouait à des jeux de hasard (cartes, loteries…) A la nuit tombée, c'était l'extinction des feux et le noir absolu régnait dans la chambrée. Cependant la nuit était troublée par les soldats de la patrouille de nuit. Reconnaissables à la lumière projetée par les lampes, au bruit de bottes sur le plancher, ils vérifiaient que tout le monde était couché.

Le typhus " Au début de 1915, la présence du typhus exanthématique fut officiellement constatée. Les Allemands, soucieux d'éviter à leur personnel sanitaire les risques d'une épidémie, quittèrent le camp et en interdirent l'accès. Des glissières furent installées contre le grillage devant chaque compagnie.. Une estrade extérieure permettait aux Allemands d'atteindre le haut du grillage, d'où ils lâchaient sur le plan incliné les objets qu'ils avaient à transmettre aux compagnies. Sur l'ordre du médecin-chef toute communication, entre le service de santé et le lazaret, fut interrompue, le droit d'écrire supprimé aux prisonniers. La quarantaine commençait.  Depuis un mois, des cas suspects s'étaient manifestés parmi les Russes. Les Russes étaient affamés.(Rares étaient ceux qui recevaient des colis) La voracité de leur appétit rendait plus intolérable chez eux l'insuffisance de nourriture. Ils cherchaient parmi les balayures de quoi calmer la faim qui les torturait. Leur dépression physique, qu'aggravait encore une insuffisance naturelle à réagir offrait un champ de développement grand ouvert à la maladie.

Depuis un mois, des cas suspects s'étaient manifestés parmi les Russes. Les Russes étaient affamés.(Rares étaient ceux qui recevaient des colis) La voracité de leur appétit rendait plus intolérable chez eux l'insuffisance de nourriture. Ils cherchaient parmi les balayures de quoi calmer la faim qui les torturait. Leur dépression physique, qu'aggravait encore une insuffisance naturelle à réagir offrait un champ de développement grand ouvert à la maladie.L'ordre était venu de la Kommandatur, vers la fin de novembre 1914 de mélanger les prisonniers alliés. " Ainsi, déclaraient les gradés, ces gens-là apprendront à se connaître. " Des compagnies mixtes furent organisées, de façon que la composition des escouades permette d'encadrer chaque prisonnier par deux voisins de paillasse de nationalités différentes. L'autorité allemande espérait que les nécessités d'une vie commune ne manqueraient pas de susciter parmi ces hommes étrangers les uns aux autres par le langage et les habitudes, des conflits utiles à entretenir et à exploiter. Le typhus, seul, se développa … Les médecins alliés restaient en face du mal, sans armes pour le combattre. Dès les premières semaines, le nombre de lits ne suffisant plus, on étala des paillasses par terre. Les infirmiers dépassés par leur tâche, obligés d'enjamber les fiévreux pour porter leurs soins, ne prenaient de repos que lorsque le mal les abattait à leur tour. Le nombre des médecins (alliés) diminuait de semaine en semaine. On transportait les malades par le chemin de ronde, des compagnies au lazaret, étendus sur des planches portés à l'épaule par quatre hommes. Les cercueils suivaient la même route en sens inverse, du lazaret au cimetière du camp .

On n'a pu connaître le nombre total des décès. On a compté dans une période de trois mois près de huit cents morts identifiés. Mais dans les ravages du début, l'empilement des cadavres et leur inhumation hâtive n'ont permis aucun contrôle, les listes nominatives dressées par les Allemands étant restées incomplètes, entre leurs mains. De nombreux cercueils contiennent deux corps. L'épidémie commença à fléchir à la fin d'avril 1915. A partir de cette époque, sa virulence décrut. On vit ce qu'on n'avait pas vu encore : des convalescents du typhus. Convalescents souvent abîmés, car le mal, en quittant ses victimes, laissait presque toujours sur elles des traces ineffaçables. Le camp resta consigné jusqu'aux derniers jours de mai. La permission d'écrire une carte de six lignes par semaine fut alors accordée aux prisonniers. " Au plus fort de l'épidémie, des médecins français et anglais internés dans d'autres camps furent envoyés à Wittenberg : 80% ne survécurent pas. Pendant toute l'épidémie, le médecin chef allemand, Aschenbach, n'entra qu'une seule fois à l'hôpital. Il reçut du Kronprinz la Croix de fer pour services rendus. Après la guerre, une commission anglaise de médecins a enquêté sur cette épidémie de typhus à Wittenberg. Le rapport est accablant : - chauffage insuffisant, La discipline… selon le bon vouloir du Kommandant du camp. Le feldwebel " Quelques semaines plus tard, les Allemands rentraient au camp. Le régime des coups recommença à fonctionner. En Allemagne, les camps ne constituent pas une mesure disciplinaire nettement définie. Ils sont l'essence même de la discipline. Leur emploi se passe de motif. Les coups pour les Allemands n'ont une efficacité réelle que s'ils sont distribués violemment et à l'improviste sur des hommes dans l'impossibilité de les rendre ou de les éviter. Parfois, certains gradés se laissaient entraîner par leur zèle pour le maintien de l'ordre au-delà des limites prévues par la Kommandatur. C'est ainsi qu'en automne 1915, un incident se produisit, que le général commandant le camp se vit obligé de qualifier officiellement de regrettable. Maudit chien de cochon ! (ou Maudit cochon de chien !)

Un officier médical anglais, au cours de sa tournée quotidienne dans les compagnies, reçut d'un feldwebel deux coups de plat de sabre dans le dos. Interrogé par ses supérieurs, ce sous-officier ne put expliquer le motif de son acte. Il finit par répondre que " peu habitué à l'uniforme anglais, il n'avait pas vu qu'il avait affaire à un officier. Il croyait avoir devant lui un simple soldat ". L'officier anglais ne consentit à accepter les excuses que lui présenta la Kommandatur qu'à la condition que le feldwebel coupable s'engageât à ne jamais frapper un prisonnier à quelque nationalité qu'il appartînt. " La slague " En novembre 1914, une cantine fut installée. Elle fonctionna un mois. Chaque matin, de neuf à onze heures, les prisonniers étaient autorisés à aller acheter du pain, du chocolat et de la margarine. Ils venaient en foule.

Cela permit aux Allemands l'occasion quotidienne de sévir. Dans une bousculade provoquée par les menaces des sentinelles, un tirailleur arabe eut l'avant-bras traversé par une baïonnette. Une autre fois, les Allemands mécontents de la foule massée aux abords de la cantine, prirent un homme au hasard. C'était un caporal français. Ils l'empoignèrent et le conduisirent dans la chambre de leur sous-officier. Là, ils lui donnèrent la schlague. Ils se servent pour cela d'un morceau de caoutchouc d'environ 35 cm de long, de la grosseur d'un manche de pioche. Armé de cet instrument, l'un d'eux frappa le Français d'une bonne vingtaine de coups. Le lendemain, les reins du patient étaient à vif. Les Allemands ne se bornèrent pas à cet exemple. D'autres prisonniers reçurent la schlague. Elle fut administrée fréquemment aux Russes. Des Français et des Anglais subirent aussi ce traitement. " L'alerte (ou le tir aux lapins) " Le 20 mai, quelques jours avant l'entrée en guerre de l'Italie, une alerte eut lieu. Cet exercice se renouvelait souvent. Un coup de sifflet était lancé par l'officier de service auquel répondaient les sifflets des sentinelles disséminées autour de l'enceinte. Ce signal annonçait le début de l'exercice. Selon les termes des affiches placardées sur les murs, les prisonniers devaient alors regagner au plus vite leurs places. Un délai de dix minutes leur était accordé pour cela. Toute infraction à cet ordre entraînait la peine de mort. Ce soir-là, à neuf heures, les coups de sifflet se firent entendre. La foule encombrait les avenues. Il faisait chaud. Tout le monde se pressa vers les baraques. A ce moment, dans le chemin de ronde qui entourait le camp, un homme venant du lazaret regagnait sa compagnie. C'était un civil français. A peu près irresponsable, sachant à peine s'exprimer, il n'était renseigné sur rien.

Cet incident meurtrier excita les autres gardes. L'exercice d'alerte fut recommencé plusieurs fois. Les délais pour rejoindre les baraques ne furent pas respectés et les prisonniers tirés comme des lapins : bilan de cette journée trois tués et quatre blessés. Ces exercices répétés, d'autres jours, auraient fait, au total, une cinquantaine de victimes. A la fin, les prisonniers refusèrent de sortir de leurs baraques. Un feldwebel se présenta en haut de la glissière (le camp est encore en quarantaine). C'était un feldwebel de la compagnie, un retraité des chemins de fer, ancien combattant de 70. Il avait 67 ans. Du haut de la glissière, il commença un discours. Le bras tendu, il brandissait sans arrêt sa pipe de porcelaine, dans un geste de menace. Il disait : " Prenez garde, bande de misérables : la patience allemande a des limites ! Malheur à vous si vous l'excédez !... " Les protagonistes de cette tuerie ne furent jamais inquiétés. En cette période d'épidémie, quelques morts de plus… Les camps de représailles. En décembre de la même année (1915), les Allemands commencèrent à établir des listes de représailles. " (J.P.L.) Ces camps réservés jusque là aux captifs civils ou militaires devant effectuer une punition, étaient situés dans des zones envahies non soumises aux visites des Neutres et de la Croix Rouge. C'étaient des camps d'extermination par usure au travail, par balles (récompenses aux tueurs), par piqûres dans des lieux d'expériences médicales. Au début de l'année 1915, par mesures de rétorsion envers le gouvernement français, les Allemands décidèrent d'envoyer les intellectuels captifs en camp de représailles. En effet, les Allemands reprochaient aux français d'envoyer les leurs prisonniers au Maroc[4]. Ils espéraient encore coloniser le Maroc et furent irrités car ils pensaient que cela diminuait leur prestige. De plus ils étaient gardés par des tirailleurs sénégalais que les allemands considéraient déjà comme des sous-hommes (tout en ayant d'eux une peur atroce). Des soldats et officiers allemands gardés par des demi-hommes, la Grande Allemagne ne pouvait tolérer cela !  Les sept mois qu'il passa dans cette région désolée, le travail de forçat qu'aggravait le manque de nourriture eurent raison du colosse. Malade, il fut renvoyé à Wittenberg (novembre 1916). Monsieur le censeur Homme très important pour les prisonniers : il avait en charge le départ et l'arrivée du courrier et la vérification des colis à leur arrivée. Tout était codifié : taille du papier à lettre, nombre de lignes par feuilles, écriture au crayon mine noir ou bleu. Fréquence : deux lettres (4 pages) et quatre cartes postales par mois.

Tout le courrier était comptabilisé, vérifié par des interprètes. Les passages non autorisés étaient occultés à l'encre. Les langages provinciaux interdits. Les lettres qui paraissaient douteuses (encre sympathique, messages codés) étaient détruites. Les curieux. Le dimanche après-midi à Wittenberg. Pour les habitants de la région, le camp de Wittenberg était le lieu privilégié de la promenade dominicale. Et l'occasion de se refaire le moral ! La visite était même accompagnée et commentée parfois par un garde du camp qui pouvait se faire payer pour cela.

Derrière les barbelés, femmes, enfants et vieillards sont au spectacle, un peu comme au zoo. Cette dame, à gauche, prend une photo pour envoyer à son mari au front. Cet enfant, au centre, est déjà conditionné pour la guerre suivante : il deviendra un parfait SS ! Et quant à ces dames, à droite, que peut-il bien leur passer par l'esprit ? Dans certains camps de femmes, le sadisme était poussé jusqu'à offrir aux visiteurs (moyennant finances bien sûr) une vue plongeante sur les latrines ouvertes à tous les vents… et à tous les regards. Le paiement des mandats anglais. Baraquement où sont encaissés les mandats envoyés par les familles anglaises. Dès son entrée, le prisonnier est mis en condition par des sentences peintes à même les murs… Dieu pour tout ! Dieu punit l'Angleterre !  L'argent reçu était changé en monnaie qui avait cours uniquement dans le camp. Ceci permettait à l'administration de faire de substantiels bénéfices sur le taux de change, mais pouvait aussi rendre les évasions plus difficiles. Les prisonniers musulmans Au nom de leur religion, les soldats musulmans ayant combattu pour les alliés sont sollicités, début 1916, pour s'enrôler dans les troupes turques au nom du sultan ottoman. Tous les moyens de persuasion étaient bons pour les décider : coups, menaces, punitions, brimades…

" Je m'en fous, le sultan… le connais pas… moi suis Français, Monsieur… " La dernière lettre. Le lazaret, tel que l'a vécu Jean-Pierre Laurens. Un malade, au bout du rouleau, soutenu par deux infirmiers, entouré de quelques amis, rédige pour les siens sa dernière lettre.

Depuis son retour du camp de représailles, la santé de Jean-Pierre Laurens s'est de plus en plus détériorée. Grâce à des accords entre les belligérants et le CICR de Genève, certaines catégories de prisonniers gravement malades pouvaient bénéficier d'un internement en Suisse, jusqu'à la fin de la guerre. En juin 1917, après de multiples examens, il est évacué vers la Suisse, à Blonay près de Vevey. Il ne fut libéré qu'à la fin de 1918. Mais, entre temps, il avait reçu des soins adaptés et une nourriture équilibrée. Sa famille put lui rendre visite.

Le retour en France des prisonniers. Durant toute la guerre le sort des prisonniers français en Allemagne, mis à part les familles concernées et les associations caritatives, n'intéressa pas grand monde. Lors des représailles que les Allemands exercèrent sur nos prisonniers afin que les leurs soient ramenés d'Afrique, le gouvernement français ne céda pas, abandonnant ses hommes à leur triste sort. Le prisonnier fut même parfois carrément dénigré, voire traité d'embusqué tel ce général français, en plein Sénat, en 1916 : " Les prisonniers ne sont pas intéressants, ce sont des chevaliers de la crosse en l'air et des embusqués. " Ou cette ménagère : " Votre mari est prisonnier, madame ! Vous avez bien de la chance, vous le reverrez ! Le mien est à Verdun ! " 11 novembre 1918 : " Krieg fertig ", guerre finie ! Dans tous les camps, ce cri retentit. Les portes s'ouvrent. Selon les accords de l'Armistice, les Allemands devaient rapatrier les prisonniers français, mais l'impatience l'emporta souvent et dans une Allemagne en révolution et affamée, les premiers prisonniers rejoignirent la France par leurs propres moyens.

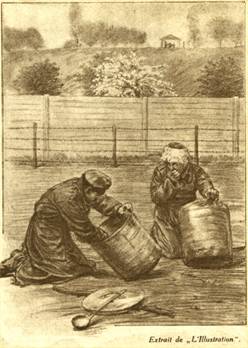

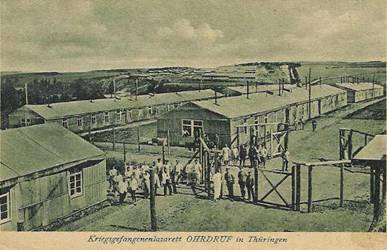

Arrivée des premiers prisonniers au pont de Kehl le 21 novembre à 16 heures (Illustration du 7 décembre). Au loin à gauche, le clocher de la cathédrale de Strasbourg, symbole de l'Alsace Lorraine retrouvées. Mais leurs pérégrinations ne s'arrêtaient pas là. - Séjour au camp de Sartory près de Versailles. Sorte de mise en quarantaine : visite médicale, soins.Après ces formalités dégradantes, ils étaient envoyés dans des dépôts proches de leur région de résidence et bénéficiaient d'un congé de trente jours… L'accueil des prisonniers ne fut pas toujours à la hauteur des recommandations gouvernementales. Un captif, de Nancy pour rejoindre Nantes, dut faire un petit tour de France (les lignes directes étant réservées au rapatriement des Américains) - Voici son témoignage " Accueil chaleureux de la Lorraine, froid et réservé des Lyonnais, ensoleillé à Nîmes, les prisonniers devenaient de véritables héros à Narbonne. A Toulouse, les hommes sont devenus des dieux, la municipalité n'ayant pas lésiné sur les moyens : fanfare, acclamations, discours, repas organisé[5]. " Les oubliés de la Grande Guerre… Dès leur retour, les prisonniers furent l'objet d'un préjugé défavorable - Interrogatoires sur leurs conditions de capture, - Regard des veuves de guerre, des collègues de travail les suspectant de s'être sauvés par la captivité. - Lors des fêtes de la Victoire à Paris en 1919, il n'y eut pas de place pour les prisonniers de guerre !Malgré les nombreuses réclamations des Associations d'anciens prisonniers de guerre, ils n'étaient pas considérés comme Anciens combattants et n'eurent pas droit, pendant longtemps, aux décorations militaires. (L'un d'eux capturé à Verdun et interné en Silésie n'obtint la médaille militaire qu'en 1986, lors des cérémonies du 70° anniversaire de la Bataille de Verdun !) Les morts en camps de déportation n'eurent droit à la mention " Mort pour la France " qu'en 1922. Il faudra attendre 1926 pour que la République française édifie un cimetière à Sarrebourg rassemblant tous corps exhumés des prisonniers non identifiés ou non réclamés par leur famille. Napoléon disait au cours de l'une de ses campagnes : " Je n'aime pas les prisonniers ! " Ce concept fit son chemin et, dès 1919 jusqu'à la seconde Guerre mondiale, l'idée du prisonnier qui se rend à l'ennemi sans trop combattre était latente dans l'opinion publique. Ecoutons ce dernier témoignage : " Ce que nous avons enduré dans les camps en Allemagne et le mépris des gens après la guerre, si l'on nous avait entendus, on aurait mieux compris les camps et les horreurs de la deuxième Guerre mondiale[6]. " Question horreur dans les camps de concentration, le Troisième Reich n'a pas tout inventé. Les tortionnaires avaient mis au point leur système répressif et d'extermination lors de la première Guerre Mondiale . Le Monument aux morts de Baziège garde la trace d'un prisonnier de guerre décédé dans un camp d'internement. ANDUZE Jean, âgé de 28 ans, fils de Antonin ANDUZE et de Eugénie LACANS. Il est décédé le 5 février 1915 au camp d'OHRDRUF en Allemagne.

Prisonniers de guerre par Jean-Pierre Laurens 1918 - Berger-Levrault. Jean-Pierre Laurens - Jean Guitton 1957 - Librairie Renouard . Lettres et propos. Jean-Pierre Laurens 1953 - Librairie Fischbacher. Les barbelés des bannis Jean-Claude Auriol 2004 - Editions Tirésias. Soldats oubliés - Odon Abbal 2001 - Etudes et Communication Ecrites Captivité - Roger Pelletier 1933 - Editions Tallandier http://prisonniers-de-guerre-1914-1918.chez-alice.fr/ Notes : [1]En cette couleur, les propres citations de Jean-Pierre Laurens [R] [2]Les Allemands, avec un esprit de raffinerie pervers, espéraient, en mélangeant les soldats alliés d'origines diverses, amener des conflits entre prisonniers pour démontrer l'assemblage fragile de l'Entente Cordiale.[R] [3] La Convention de la Haye (1907) signée par 44 états. - Le gouvernement capteur est responsable de ses captifs et doit les traiter avec humanité. - Règles concernant la capture. - Règles concernant l'hébergement, la discipline, la liberté de culte, le rapatriement. - Le prisonnier reste possesseur de ses objets personnels. - Travaux pas excessifs et sans rapport avec les activités de guerre et rémunérés. - Nourriture semblable à celle des soldats du pays d'internement. La Convention de Genève (1907): Définit les obligations des belligérants envers les malades et les blessés. Visites des commissions des Neutres.

Dès le début de 1915, la Croix-Rouge et l'ambassade d'Espagne à Berlin créèrent des visites d'inspection dans les camps de prisonniers. |