Il est fort dommage qu'aucun ouvrage n'ait été consacré à cet artiste, témoin de son temps. La documentation est éparse. La seule étude sérieuse et probablement exhaustive est une recherche en histoire de l'art dont l'auteur est Mme Marie - Béatrice JEANJEAN. Elle a pu organiser en 1992 une belle exposition dont le catalogue propose heureusement une quarantaine de reproductions. Ajoutons à cela l'initiative de Francis Loubatières qui a édité trente-six planches de dessin, en cartes postales.

La menina brandis lo brèç tot cantant una breçairòla

La menina brandis lo brèç tot cantant una breçairòla

La grand-mère remue le berceau tout en chantant une berceuse.

Lorsque l'historienne de l'Art étudie cette oeuvre, elle se préoccupe plus de chronologie, de périodisation. Ainsi reconnaît-elle une attention au folklore (1927 - 1932), aux portraits (1932 - 39), aux villages (1939 - 47), etc.. Mes recherches personnelles m'ont quelque peu affranchi de ce type de travail qui est prioritaire et indispensable. Elles m'ont rendu très critique par rapport aux périodisations : j'abandonne rarement les sujets anciens même si j'en explore de nouveaux. Sibra faisait de même. M'intéressent donc les grands groupes thématiques qui s'entrelacent tout au long de sa vie de peintre. Je ne m'attarderai pas non plus sur le fait qu'à l'instar de ses maîtres (Jean-Paul Laurens et ses fils) Sibra s'est lancé dans une carrière nationale - disons parisienne - avant de se replier, plus tard, sur ses terres d'oc. Je n'ai personnellement pas approfondi son réseau de fréquentations, me contentant de dire qu'elles sont en rapport étroit avec sa formation traditionaliste et catholique, avec la langue et la culture occitanes et ceux qui oeuvrent à son renouveau, écrivains, poètes, membres du clergé, avec aussi son environnement paysan et artisan. Son option pour l'Art correspond au fait qu'il a eu la chance de naître dans une famille aisée de marchands de textiles : il allait à Paris pour apprendre le droit et non la peinture !

La nòça :venem crompar le noviatge

La noce : il viennent acheter le trousseau.

La vie lauragaise.

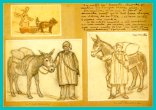

Ses croquis portent sur la famille : grand-mère veillant sur l'enfant au berceau, préparatifs pour le mariage... Nous avons là des sujets tout à fait conformes - ainsi que les suivants - à l'excellent petit livre publié en 1924 par Arnold von Gennep sur le folklore. La famille c'est aussi la cuisine quotidienne avec ses vaisselles de cuivre et de poterie, c'est le cassoulet qu'on porte au four du boulanger. C'est aussi l'élevage domestique : la garde des oies et leur gavage. Folklore ou ethnographie, la curiosité est la même. Et les "figures lauragaises" ( nous, ici) sont différentes de ces musiciens espagnols égayant nos vendanges (ces autres, d'ailleurs).

Los ritons se van apitançar dins lo craunèl

Los ritons se van apitançar dins lo craunèl

Les canetons vont se nourrir dans la mue d'osier

Les clefs de vie : le blé et le vin.

Lauragais rural. Des bœufs massifs arc-boutés tirent la charrue que conduit le paysan, qui ouvre la glèbe féconde, pour parler comme ont écrit Maurras, Barrès mais aussi Giono.

Un polit parelh de garoneses jùnts

Une jolie paire de garonais joints.

A l'époque, on suit exactement le calendrier du blé : à maturité on fauche, on lie la javelle (on peut disposer d'une faucheuse-lieuse), c'est la moisson. On construit le gerbier comme une maison, ou comme un grand cône, oeuvre belle qui fait la fierté du paysan.

Par acabar la garbière, un passaire se pinca sul relais.

Par acabar la garbière, un passaire se pinca sul relais.

Pour terminer le gerbier, un passeur se tient sur le relais.

Après le battage le grain est conduit aux divers moulins à vent dont Sibra rassemble en une planche la diversité des formes. En ethnographe il en consacre une autre aux meuniers, père et fils, avec un commentaire. A Montgeard, il a "croqué" le petit pâtre gardant les cochons surveillés aussi par un chien. Mais non, ce n'est pas un croquis, c'est un tableau bien "léché", une recherche esthétisante qui éloigne de la réalité en la magnifiant.

Le petit pâtre de Montgeard

(Auberge du Bout du monde. Verdun Lauragais)

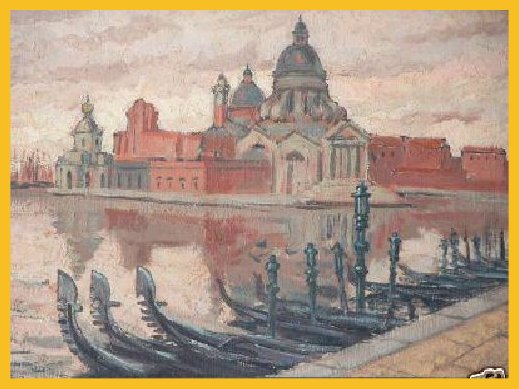

Les villages.

Le Lauragais, c'est le Terrefort, les terres grasses mollement ondulées et, sur les collines les villages qui tous se ressemblent sauf qu'ils sont tous différents ! Laurac (1983) , Mas Stes Puelles (1939), Montoulieu (1942), Verdun (1946) et d'autres ; entassements ordonnés de maisons de briques ou de terre coiffés de toits de tuiles, couronnés tantôt par une église, un château ou un moulin.

Lo faure al travalh.

Lo faure al travalh.

Le maréchal-ferrant au travail.

Sibra compose des "portraits" de ces villages car chacun a son caractère propre comme un être né de la terre, une sorte d'être vivant architectural créé au fil des générations. Aucune silhouette, aucun attelage ne les anime. Des vies figées entre la terre et le ciel. "Collines inspirées"?

La société de Sibra.

Le peintre n'est pas en quête de personnages. Il les a sous la main. Son cousin au piano est un autre lui-même. Portrait d'hommes surtout. Les femmes sont les exceptions. Beau portrait d'Annie Galli (1942) et surtout de "la jeune fille bien élevée" (1927) en train de lire un ouvrage qui porte ce titre. La jeune fille deviendra Madame Sibra et lui donnera deux enfants.

Les hommes - souvent meneurs d'hommes, fortes personnalités - ont droit à d'impressionnants tableaux : le puissant abbé Salvat, prédicateur et folkloriste ; son éminence le cardinal Verdier (1932), le général Gondannes (1942). Les grands du folklore occitan permettent des oeuvres contrastées. Jean Lebeau, poète, dont Sibra a illustré plusieurs livres (1933), Prosper Estieu dans une attitude majestueuse (quasi caricaturale pour nous) face à Montségur (1927). Je n'ai pas étudié le "ménage" bizarre qu'ont pu constituer, dans ces esprits et les connaissances de leur temps, le catholicisme traditionnel et les hérésies cathares, important sujet de réflexion !

Et le menu peuple ? dira-t-on, il est dans les croquis du folkloriste ethnographe. Mais c'est la société d'ordre qui compte en peinture. Tout est dans la posture et non dans l'acte.

"Lo molinièr passa, fa petar lo foet" (cançon popular)

Le meunier passe, il fait claquer son fouet. Meunier père et fils.

La culture française et européenne.

La peinture académique a toujours favorisé les sujets bibliques, mythologiques et historiques. Mais le traitement de ces sujets nous renseigne à la fois sur l'époque et le peintre. La naissance d'Eve (1928) nous dit les canons esthétiques de la féminité : ces flancs vont porter l'histoire de toute l'humanité. L'offrande à Pomone marie exotisme et mythologie : il faut bien examiner la négresse qui dans l'ombre du tableau, offre des fruits à la déesse blanche (1930, c'est l'époque des expositions coloniales).

La religion, la foi, s'illustrent par les Saintes Pucelles du Mas qui ont veillé sur les restes de Saturnin ; par les prêches de Saint François aux oiseaux ; par l'extraordinaire mise en page de Jeanne (d'Arc) face à l'Archange, ailes déployées et à cheval, dans "les voix de la France".

Autres tableaux pour les Lettres : 1924 Don Quichotte et le moulin (du Lauragais!); 1943 Le mariage de Figaro ; 1942 les contes de ma mère l'oye.

Le pays mythique et mystique.

Segason en Lauragais.

Segason en Lauragais.

Moisson en Lauragais

Ici nous retrouvons ces extraordinaires laboureurs ( les bouviers 1922) de la chanson occitane qui les renvoie à un merveilleux Moyen-Age. Les études sur "la vierge lauragaise" préparent le plus célèbre des tableaux de Sibra qui met en relation, autour du blé, la maternité, la gerbe et le moulin, espace traversé par la courbe du canal où passe la péniche éponyme : le Lauragais (1929).

Cette analyse très sommaire de l'œuvre de Paul Sibra n'est qu'une approche simplificatrice ; Elle n'en fournit pas moins les grandes lignes et les grands thèmes d'un culte du "pays" ou de "la petite patrie" lauragaise selon une expression esthétisante bien en rapport avec une idéologie qui magnifie l'ordre et les traditions. Avec quelque précaution critique elle peut avoir, pour nous, valeur de documents.

|