Pour guider les pilotes en vol de nuit, les phares aéronautiques émettent en code morse la lettre qui identifie leur lieu d'implantation.

Pour ce type de transmission qui nécessite des allumages et extinctions répétés rapides et fiables, le choix s'est porté sur des tubes au néon, dont les qualités sont aujourd'hui méconnues.

Fonctionnement du phare

Quand les phares sont installés, la tension du réseau électrique est de 110 V. L'arrivée électrique se fait dans une armoire de commande, située au pied du phare, comportant un tableau avec son système électrique et électromécanique d'alimentation, éclairé par une lampe.

L'alimentation en courant comprend un transformateur monophasé 50 périodes, avec sur le primaire 3 prises, 110 - 120 - 130 volts, pour l'adaptation à la tension du réseau.

Dans l'armoire se trouve aussi un rhéostat à manivelle monté en série sur le circuit d'alimentation des tubes (circuit secondaire du transformateur) pour effectuer le réglage du courant et un voltmètre pour contrôler la tension appliquée aux tubes, généralement au nombre de six. Ce rhéostat est à la disposition du préposé au phare. Les six tubes, montés en parallèle sur le circuit, sont soumis à la même tension.

En cas de non-fonctionnement d'un tube, casse ou autre, il est impératif de procéder à son remplacement pour éviter les risques de surtension aux bornes du transformateur. L'installation est protégée des surtensions par un fusible, monté sur le fil neutre, constitué d'un fil de plomb.

Le préposé au phare, prévenu du passage de l'avion par téléphone ou télégramme, actionne manuellement l'interrupteur d'allumage du phare, quelques minutes avant, puis l'éteint. Dans certaines installations plus récentes, notamment pour les lieux de passage très fréquentés, le dispositif comporte une horloge réglée pour allumer le phare du coucher au lever du soleil, sans interruption.

L'émission en code morse de la lettre identificatrice du lieu est automatisée à l'aide d'un manipulateur à moteur électrique. Quand le phare est allumé, le moteur fait tourner une came qui agit sur des interrupteurs ou contacteurs à mercure, du type basculeur B.B.T., fabriqués par la société Barbier, Bénard et Turenne, fondée en 1862, spécialisée dans la fabrication des phares et des systèmes d'éclairage.

Les tubes au néon des phares aéronautiques

|

|

| Fig.1 - Tube au néon pour phare aéronautique, forme en épingle à cheveux. | Fig.2 - Compartiment d'électrode et légendes |

Les tubes luminescents des phares aéronautiques sont constitués d'un tube de verre pyrex transparent, de 29 mm de diamètre, en forme de U, type épingle à cheveux, pour diminuer son encombrement, faciliter sa mise en place et augmenter sa luminosité par effet de double tube. Chacune des extrémités du tube, comporte un compartiment électrode de 29 mm de diamètre et de 120 à 180 mm de longueur selon le modèle, terminé par un culot en cuivre nickelé pour assurer le contact électrique. Les deux compartiments sont solidarisés par une entretoise en verre de 80 mm de longueur. L'ensemble mesure environ deux mètres de long, soit une longueur totale de tube de près de quatre mètres. (Fig.1 et 2).

Les électrodes sont constituées d'un tube de cuivre de 20 mm de diamètre et de 0,8 mm d'épaisseur. L'électrode ouverte à sa partie supérieure, est fermée à sa base par un arrondi soudé à un tube de cuivre de 5 mm de diamètre, serti sur une tige support de 1,3 mm de diamètre en alliage de nickel contenant 8 à 9 % de tungstène (pourcentage massique) , qui assure l'arrivée du courant. Un collier de perles de porcelaine blanche permet le positionnement de l'électrode dans le tube de verre.

Il s'agit d'authentiques tubes au néon inventés par Georges Claude au début du XXe siècle, sur le principe de l'excitation des atomes de gaz néon par un courant électrique, et de leur désexcitation par émission instantanée d'un rayonnement de couleur rouge-orangé. Ils sont différents des tubes appelés aussi, à tort aujourd'hui, tubes néon, qui utilisent le phénomène complexe et plus lent de fluorescence d'une poudre déposée sur leur paroi interne et qui leur donne un aspect blanc opaque ; la lenteur relative à l'allumage de ces tubes fluorescents ne serait pas compatible avec l'émission d'un code morse lumineux.

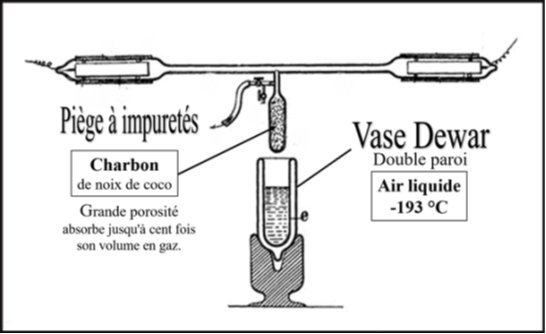

Pour Gorges Claude, tel quel, le gaz néon industriel ne peut pas servir dans les tubes lumineux, car les impuretés (azote, argon, oxygène) associées au néon font chuter rapidement leur puissance lumineuse. Le procédé inventé par Claude permet de purifier le gaz, in situ, en utilisant les propriétés absorbantes du charbon aux basses températures. Un récipient à charbon de noix de coco, en verre, est préalablement soudé sur le tube qui servira à l'éclairage. Après introduction du gaz néon, le récipient est plongé dans l'air liquide (-193°C), les impuretés moins volatiles que le néon, se condensent dans le charbon. Le piège est ensuite séparé du tube par chauffage local du tube de jonction, étirement et soudage. Le compartiment d'électrode révèle dans sa partie haute un petit ajutage obturé (Fig.2), vestige du piège à charbon, utilisé pour purifier le gaz néon (Fig.3).

La réalisation des tubes au néon a profité des découvertes et des rapides avancées technologiques dans le domaine des applications de l'électricité à l'éclairage. Ils ont bénéficié des toutes dernières avancées scientifiques dans les domaines des verres, des alliages métalliques, des traitements de surface anticorrosion et des gaz inertes purifiés. Ils sont le résultat d'un ensemble de découvertes qui ont marqué la fin du XIXe et du début de XXe siècles, notamment en France. Ils sont la vitrine des connaissances de cette époque dans des domaines de pointe.

|

Fig.3 - Piège à impuretés |

EN CONCLUSION …Voilà une histoire ordinaire et discrète à l'ombre de la " grande histoire " de l'aviation.

Les phares de nos villages ont balisé la route pour ces pilotes pionniers qui allaient ensuite affronter les sables du désert et les cimes vertigineuses de la Cordillère des Andes jusqu'à Santiago du Chili.

Le meunier de Baziège ou le garde-champêtre de Montferrand ont-ils jamais eu conscience d'allumer le chemin de l'Amérique du Sud ?

Ne laissons pas cette parenthèse d'à peine deux décennies s'évanouir avec le temps…

Retour page documents